襄陽古城歷史悠久,,也曾有眾多的牌坊,由于水患和戰(zhàn)火,,有些牌坊被毀,,有的埋在地下。這兩天,,北街在修路時就意外挖出兩個大柱礎,,而它們正是當年牌坊使用的“底座”。

前天(7月15日)清晨,,本市文史研究者王夕平在北街散步時,,發(fā)現(xiàn)路邊施工工地上有塊大石頭,仔細一看,,這個大石頭竟然是古柱礎,。王夕平說,這件柱礎已經(jīng)損壞,如果不保護起來,,很可能當作建筑垃圾給拉走了,。當天,他請來鏟車把柱礎運到北街一個角落保管起來,。

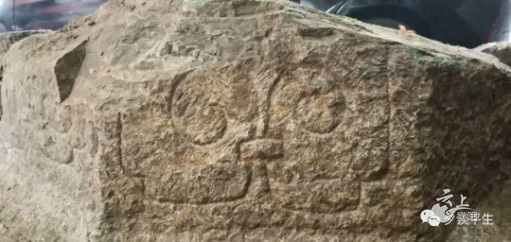

這個柱礎直徑一米,,重達一噸多, 柱礎底部是方形,,中部有八個面,,面上卷云紋和纏枝花卉紋,頂部是圓鼓形,。市博物館副研究員楊一說,,柱礎的作用一個就是沉壓,另外還有一個重要功能,,因為我們古代很多建筑是木結構的,柱礎上面放的是柱子的,,這樣也起個防腐的作用,。

就在五天前,北街施工方就挖出一個完好的大柱礎,,目前已送到襄城管家巷保護起來,。北街怎么有這么大的柱礎,當?shù)乩先送趿⒈窘榻B說,,上世紀90年代初北街改造時,,曾經(jīng)出土了八個大柱礎,后來有四個又埋入地下,,現(xiàn)在北街挖出來的兩個就是當年埋入地下的柱礎,。

襄城老居民王立本說,這兩個柱礎就是當年牌坊的底座,。清代光緒《襄陽縣志》記載,,在明清時期,襄陽古城內外就有“德業(yè)坊”,,“孝義坊”,,“狀元坊”,“兄弟進士坊”以及“忠節(jié)坊”等大大小小牌坊三十個,,有石質的,,也有木質的。襄陽五中退休歷史教師 李志和說,,三十個牌坊不都在城內,,還包括城邊,過去的陵園路,現(xiàn)在叫鐵佛寺路,,就有十多個牌坊,,當時那條路叫牌坊街。

史料記載,,襄陽古城歷經(jīng)戰(zhàn)火,,也多次水患,僅明代就遭受八次大水災,,正是因為戰(zhàn)火和水災,,有的牌坊被燒毀,有的被大水淹沒,。 文博專家鑒定后認為,,北街發(fā)現(xiàn)的這兩個大柱礎是清代道光年之前的,它的再次現(xiàn)身,,為研究襄陽古城城市變遷提供了重要的實物依據(jù),。

來源:襄陽市住房和城鄉(xiāng)建設局